¿NO SOMOS NADA EN EL UNIVERSO? ¿EN SERIO?

Una de las frases más tontas,

degradantes y conmiserativas con nosotros mismos, es una que escucho y leo a

menudo: “Somos insignificantes comparados con la maravilla del universo”. Hasta

los poetas caen, algunos, en esa ridícula exhibición de falsa modestia: “Somos

una brizna de hierba arrojada al mudo furor del viento”, decía, creo recordar,

Porfirio Barba Jacob. Y así otros. Las religiones monoteístas nos abruman con

la misma cantinela, despreciativa incluso de la que consideran “obra maestra

del dios creador”, el ser humano. Somos una insignificancia –aunque nos hizo,

cosa rara, un dios todopoderoso, perfecto, omnipotente, omnisciente y eterno

(que crea pendejadas como el insignificante ser humano, a quien puede hacer

desaparecer de un… tsunami, por ejemplo)–, y debemos ser humildes y postrarnos

agradecidos ante la majestad del creador, que a lo mejor acto seguido del

agradecimiento nos avienta un camión, una roca, una ola gigante o un árbol

encima. En fin, cosas de la religión, que en lugar de impulsarnos y respetarnos,

nos minimiza.

Una de las frases más tontas,

degradantes y conmiserativas con nosotros mismos, es una que escucho y leo a

menudo: “Somos insignificantes comparados con la maravilla del universo”. Hasta

los poetas caen, algunos, en esa ridícula exhibición de falsa modestia: “Somos

una brizna de hierba arrojada al mudo furor del viento”, decía, creo recordar,

Porfirio Barba Jacob. Y así otros. Las religiones monoteístas nos abruman con

la misma cantinela, despreciativa incluso de la que consideran “obra maestra

del dios creador”, el ser humano. Somos una insignificancia –aunque nos hizo,

cosa rara, un dios todopoderoso, perfecto, omnipotente, omnisciente y eterno

(que crea pendejadas como el insignificante ser humano, a quien puede hacer

desaparecer de un… tsunami, por ejemplo)–, y debemos ser humildes y postrarnos

agradecidos ante la majestad del creador, que a lo mejor acto seguido del

agradecimiento nos avienta un camión, una roca, una ola gigante o un árbol

encima. En fin, cosas de la religión, que en lugar de impulsarnos y respetarnos,

nos minimiza.

Una de las frases más tontas,

degradantes y conmiserativas con nosotros mismos, es una que escucho y leo a

menudo: “Somos insignificantes comparados con la maravilla del universo”. Hasta

los poetas caen, algunos, en esa ridícula exhibición de falsa modestia: “Somos

una brizna de hierba arrojada al mudo furor del viento”, decía, creo recordar,

Porfirio Barba Jacob. Y así otros. Las religiones monoteístas nos abruman con

la misma cantinela, despreciativa incluso de la que consideran “obra maestra

del dios creador”, el ser humano. Somos una insignificancia –aunque nos hizo,

cosa rara, un dios todopoderoso, perfecto, omnipotente, omnisciente y eterno

(que crea pendejadas como el insignificante ser humano, a quien puede hacer

desaparecer de un… tsunami, por ejemplo)–, y debemos ser humildes y postrarnos

agradecidos ante la majestad del creador, que a lo mejor acto seguido del

agradecimiento nos avienta un camión, una roca, una ola gigante o un árbol

encima. En fin, cosas de la religión, que en lugar de impulsarnos y respetarnos,

nos minimiza.

Una de las frases más tontas,

degradantes y conmiserativas con nosotros mismos, es una que escucho y leo a

menudo: “Somos insignificantes comparados con la maravilla del universo”. Hasta

los poetas caen, algunos, en esa ridícula exhibición de falsa modestia: “Somos

una brizna de hierba arrojada al mudo furor del viento”, decía, creo recordar,

Porfirio Barba Jacob. Y así otros. Las religiones monoteístas nos abruman con

la misma cantinela, despreciativa incluso de la que consideran “obra maestra

del dios creador”, el ser humano. Somos una insignificancia –aunque nos hizo,

cosa rara, un dios todopoderoso, perfecto, omnipotente, omnisciente y eterno

(que crea pendejadas como el insignificante ser humano, a quien puede hacer

desaparecer de un… tsunami, por ejemplo)–, y debemos ser humildes y postrarnos

agradecidos ante la majestad del creador, que a lo mejor acto seguido del

agradecimiento nos avienta un camión, una roca, una ola gigante o un árbol

encima. En fin, cosas de la religión, que en lugar de impulsarnos y respetarnos,

nos minimiza.  Pero decía que es una solemne tontería

sostener que “no somos nada” comparados con el Universo. Pero claro que no lo

somos en esa estúpida comparación. Es como si un grano de arena se comparase

con todas las playas y desiertos del planeta. Sería un mísero grano de arena en

esa vastedad inmedible… Es tan tonto que no merecería un análisis, si no fuera

porque esa percepción falsamente humilde, humillante y degradante hasta la

abyección, nos quita autoestima, nos impide volar y arriesgarnos porque “no

somos nada” y todo está en manos de un dios que no vemos pero que, como Parca

inmisericorde y soberbia, es quien hila y teje la tela de nuestro destino.

Pero decía que es una solemne tontería

sostener que “no somos nada” comparados con el Universo. Pero claro que no lo

somos en esa estúpida comparación. Es como si un grano de arena se comparase

con todas las playas y desiertos del planeta. Sería un mísero grano de arena en

esa vastedad inmedible… Es tan tonto que no merecería un análisis, si no fuera

porque esa percepción falsamente humilde, humillante y degradante hasta la

abyección, nos quita autoestima, nos impide volar y arriesgarnos porque “no

somos nada” y todo está en manos de un dios que no vemos pero que, como Parca

inmisericorde y soberbia, es quien hila y teje la tela de nuestro destino.

Es por eso que las religiones

monoteístas minimizan al ser humano, lo ningunean, para que se sienta

eternamente vasallo y obsecuente servidor de un dios que para ellas es el becerro

de oro del negocio de la fe. Mientras nos mantengan degradados a nivel de miseria,

su dios y sus iglesias seguirán reinando sobre los creyentes y prosperando por

sobre la pisoteada alfombra de la autoestima y sobre las ruinas de nuestro

valor como seres humanos evolucionados y pensantes, dueños de vida y destino. Sin

embargo, el hilo de la vida está en nuestras manos y sólo el azar puede

romperlo. O nuestras propias acciones si ellas tienden a lo que las religiones

quieren que tiendan: hacia la muerte, porque ese es su negocio: la salvación y

la vida eterna que nos venden como pócima de milagrero en cada púlpito y en

cada altar.

Es por eso que las religiones

monoteístas minimizan al ser humano, lo ningunean, para que se sienta

eternamente vasallo y obsecuente servidor de un dios que para ellas es el becerro

de oro del negocio de la fe. Mientras nos mantengan degradados a nivel de miseria,

su dios y sus iglesias seguirán reinando sobre los creyentes y prosperando por

sobre la pisoteada alfombra de la autoestima y sobre las ruinas de nuestro

valor como seres humanos evolucionados y pensantes, dueños de vida y destino. Sin

embargo, el hilo de la vida está en nuestras manos y sólo el azar puede

romperlo. O nuestras propias acciones si ellas tienden a lo que las religiones

quieren que tiendan: hacia la muerte, porque ese es su negocio: la salvación y

la vida eterna que nos venden como pócima de milagrero en cada púlpito y en

cada altar.

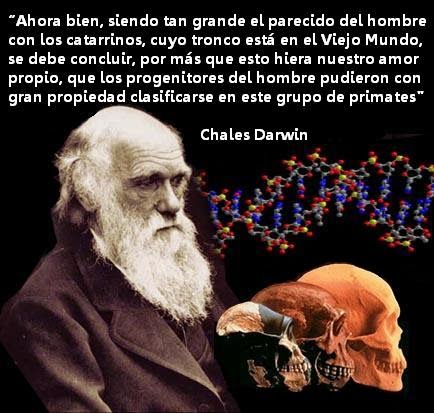

Pero no es así. Estamos aquí no desde

hace seis mil años gracias s un soplo, sino desde cuando hace unos 3 millones y

pico de años perdimos la cola, nos bajamos del árbol, nos erguimos y miramos al

horizonte. Y desde ahí, hemos venido construyendo nuestro destino,

evolucionando, progresando y creando –de verdad: no por milagro ni soplido

alguno, sino por esfuerzo, talento y trabajo– las condiciones que nos han

permitido sobrevivir en un mundo peligroso e inclemente en el que todo lo que

nos rodeaba: naturaleza inhóspita, animales enormes y feroces, fenómenos

naturales de espanto, conspiraba contra nuestra existencia. Y aquí estamos,

doscientos cincuenta mil años después de que el crecimiento del cerebro nos

permitiera acceder al conocimiento a partir de la curiosidad. Del cerebro humano,

no de otro animal porque en ese caso no estaríamos o no estaría el competidor,

pues se habrían destruido uno al otro sin clemencia alguna, tal como intentamos

hacerlo nosotros desde siempre a pesar de pertenecer a la misma especie. O tal

vez por eso mismo. En todo caso y a pesar del esnobismo seudo científico que

quiere equiparar humanos racionales y animales irracionales en un mismo nivel

intelectual, no somos seres apenas intuitivos o instintivos, aunque intuición e

instinto sigan siendo herramientas naturales de la existencia humana. Pero la

evolución, en nosotros distinta y mentalmente más acelerada, nos convirtió de

cavernícolas cercanos al antepasado simio, en seres algo más que instintivos:

en homo sapiens curiosos y creativos.

Pero no es así. Estamos aquí no desde

hace seis mil años gracias s un soplo, sino desde cuando hace unos 3 millones y

pico de años perdimos la cola, nos bajamos del árbol, nos erguimos y miramos al

horizonte. Y desde ahí, hemos venido construyendo nuestro destino,

evolucionando, progresando y creando –de verdad: no por milagro ni soplido

alguno, sino por esfuerzo, talento y trabajo– las condiciones que nos han

permitido sobrevivir en un mundo peligroso e inclemente en el que todo lo que

nos rodeaba: naturaleza inhóspita, animales enormes y feroces, fenómenos

naturales de espanto, conspiraba contra nuestra existencia. Y aquí estamos,

doscientos cincuenta mil años después de que el crecimiento del cerebro nos

permitiera acceder al conocimiento a partir de la curiosidad. Del cerebro humano,

no de otro animal porque en ese caso no estaríamos o no estaría el competidor,

pues se habrían destruido uno al otro sin clemencia alguna, tal como intentamos

hacerlo nosotros desde siempre a pesar de pertenecer a la misma especie. O tal

vez por eso mismo. En todo caso y a pesar del esnobismo seudo científico que

quiere equiparar humanos racionales y animales irracionales en un mismo nivel

intelectual, no somos seres apenas intuitivos o instintivos, aunque intuición e

instinto sigan siendo herramientas naturales de la existencia humana. Pero la

evolución, en nosotros distinta y mentalmente más acelerada, nos convirtió de

cavernícolas cercanos al antepasado simio, en seres algo más que instintivos:

en homo sapiens curiosos y creativos.

Antes de ello, antes de que el cerebro,

en ejercicio movido por la necesidad de sobrevivir, empezara a pensar y a

sentir curiosidad por la maravilla del entorno, no por inhóspito y cruel menos

maravilloso a nuestros ojos abiertos y asombrados, ese rudimentario cerebro en

crecimiento ideó mitos y dioses para explicar lo aún inexplicable. Y en ese

camino, atribuimos a esos dioses mitológicos todo cuando iríamos encontrando

producto de la curiosidad, de la inventiva, de la necesidad, su madre, o del

azar. ¿Qué cayó un rayo, incendió un bosque y pero esas llamas nos calentaron,

nos dieron abrigo y nos hicieron saborear mejor el fruto asado o el animal

cocido? Pues a endosarle el hecho azaroso a la acción de un hombre que desafió

la ira de un dios y nos regaló el fuego. Y así con todo lo prodigioso que

fuimos encontrando o construyendo paso a paso.

Después, ese mismo azar y esa necesidad

de sobrevivir a toda costa en un medio hostil, nos hizo fabricar utensilios de

trabajo, mantenencia, defensa y abrigo en las noches gélidas de los períodos

gélidos o glaciales. Y, poco a poco, ese rudimentario cerebro fue creciendo y

aumentando casi hasta el infinito sus neuronas y sus relaciones entre ellas

para que poco a poco, en miles de años, fuéramos acreciendo la inteligencia, albergando

más y más conocimientos, consolidando el talento creativo y aun artístico y,

por supuesto, ideando más y mejores maneras de arrebatarle su propiedad al

congénere descuidado o la hembra al ausente. Porque la incipiente inteligencia

daba para lo bueno y para lo malo, ambos implícitos e inherentes a la

naturaleza humana. Que tiene componentes, entre otros comunes a la especie

animal, de los que carecen los otros seres vivos con los que compartimos el

medio ambiente natural: talento, curiosidad, ambición, sentido estético, sed de

venganza o ansias de mejor vivir. Y por eso pasamos de la cueva a la choza y al

edificio, de la piedra al puñal y al bombardero, de la raíz al fruto maduro y a

la ensalada, y del ciervo salvaje a la cabra doméstica y a los camarones al

ajillo.

Después, ese mismo azar y esa necesidad

de sobrevivir a toda costa en un medio hostil, nos hizo fabricar utensilios de

trabajo, mantenencia, defensa y abrigo en las noches gélidas de los períodos

gélidos o glaciales. Y, poco a poco, ese rudimentario cerebro fue creciendo y

aumentando casi hasta el infinito sus neuronas y sus relaciones entre ellas

para que poco a poco, en miles de años, fuéramos acreciendo la inteligencia, albergando

más y más conocimientos, consolidando el talento creativo y aun artístico y,

por supuesto, ideando más y mejores maneras de arrebatarle su propiedad al

congénere descuidado o la hembra al ausente. Porque la incipiente inteligencia

daba para lo bueno y para lo malo, ambos implícitos e inherentes a la

naturaleza humana. Que tiene componentes, entre otros comunes a la especie

animal, de los que carecen los otros seres vivos con los que compartimos el

medio ambiente natural: talento, curiosidad, ambición, sentido estético, sed de

venganza o ansias de mejor vivir. Y por eso pasamos de la cueva a la choza y al

edificio, de la piedra al puñal y al bombardero, de la raíz al fruto maduro y a

la ensalada, y del ciervo salvaje a la cabra doméstica y a los camarones al

ajillo.

No hubo pues, dioses ni milagros en ese

camino. Pues, además, llegamos tarde desde un universo que tiene casi 15 mil

millones de años, a un planeta que pasa de los 4 mil quinientos como parte de

una especie nacida de un proceso vital que tiene cerca de esa misma edad, y que

empezó por una simple bacteria procedente del espacio, no del soplido de algún

dios tan torpe que hizo cruel, imperfecta, vengativa y hasta con deficiencias y

discapacidades injustas, a su supuesta obra maestra. Y que, de yapa y como

atestigua el Génesis, dizque creó la luz, las plantas y los vegetales antes de

fabricar el sol, la luna y las estrellas que producen esa la luz que posibilita

la fotosíntesis. Más o menos como ensillar antes de traer los caballos.

Y llegamos tarde porque la naturaleza,

en su lenta, sabia y azarosa evolución, lo quiso así para que, esa sí su obra

magna, el ser humano, tuviese los recursos necesarios para sobrevivir y

prosperar. Hubo adaptación, deseo de vivir, ansias de conocer y progresar,

anhelo de compañía, curiosidad por otros espacios y otros mundos. Eso somos.

Ninguna brizna en manos de un dios cualquiera arbitrario y soberbio, sino seres

pensantes y actuantes y ambiciosos que vamos poco a poco hilando la tela de

nuestro destino en la rueca de la vida. Que, como para todos los seres vivos,

conscientes o no, racionales o instintivos, pensantes o idiotas, tiene una

puntada final: la del último e inacabado nudo que señala el fin de un camino

que nos devolverá al origen: al cosmos… no a cielos o infiernos que hasta el

Papa Francisco declara No Lugares sino ideas.

Y llegamos tarde porque la naturaleza,

en su lenta, sabia y azarosa evolución, lo quiso así para que, esa sí su obra

magna, el ser humano, tuviese los recursos necesarios para sobrevivir y

prosperar. Hubo adaptación, deseo de vivir, ansias de conocer y progresar,

anhelo de compañía, curiosidad por otros espacios y otros mundos. Eso somos.

Ninguna brizna en manos de un dios cualquiera arbitrario y soberbio, sino seres

pensantes y actuantes y ambiciosos que vamos poco a poco hilando la tela de

nuestro destino en la rueca de la vida. Que, como para todos los seres vivos,

conscientes o no, racionales o instintivos, pensantes o idiotas, tiene una

puntada final: la del último e inacabado nudo que señala el fin de un camino

que nos devolverá al origen: al cosmos… no a cielos o infiernos que hasta el

Papa Francisco declara No Lugares sino ideas. No somos un grano de arena comparado

con las playas del mundo ni una insignificante criatura frente a la magnitud

insondable del universo: somos seres capaces de modificar la naturaleza para

bien o para mal y de modificarnos por dentro y por fuera a nosotros mismos a

impulsos de la voluntad propia o del azaroso destino: no de la caprichosa idea

de algún dios que sólo tiene cabida en la imaginación humana, aún necesitada de

mitos pues, por ventura, aún quedan misterios por develar, problemas por resolver,

caminos extraños por recorrer, ingenios por inventar.

No somos un grano de arena comparado

con las playas del mundo ni una insignificante criatura frente a la magnitud

insondable del universo: somos seres capaces de modificar la naturaleza para

bien o para mal y de modificarnos por dentro y por fuera a nosotros mismos a

impulsos de la voluntad propia o del azaroso destino: no de la caprichosa idea

de algún dios que sólo tiene cabida en la imaginación humana, aún necesitada de

mitos pues, por ventura, aún quedan misterios por develar, problemas por resolver,

caminos extraños por recorrer, ingenios por inventar.

A ver si confiamos más en nosotros

mismos y no ponemos nuestro destino, y el del planeta, en manos de dioses chambones

a quienes, en su supuesta divinidad, el universo les quedó incompleto, desordenado

e inacabado. Pero que son, en últimas, el pretexto de dominación de unos pocos

de nuestros congéneres por sobre los demás y en su propio beneficio. Porque eso

es lo único para lo que sirven los dioses: para justificar el atropello de unos

pocos seres humanos contra muchos, porque se han erigido a sí mismos como

“pueblos elegidos” por dioses de su propia, codiciosa y oportunista invención.

No hay comentarios:

Publicar un comentario